raptor230961

Well-known member

- 24 Juli 2016

- 4.561

- 5.800

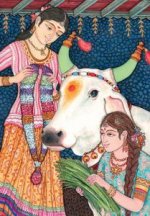

Aus dem Brihatka Upanischad, Indien, 9. Jahrhundert v. Chr.

Am Anfang gab es nichts außer dem Einen. Es dachte die tiefsinnigen Gedanken der Ewigkeit. Als ihm klar wurde, daß es ganz alleine war, fühlte es sich einsam und traurig. Da teilte es sich in zwei Teile. Dunkelheit und Licht, Meer und Himmel, Berg und Tal entstanden, auch der erste Mann und die erste Frau. Sie fühlten die Gemeinsamkeit der Liebe und hatten viele Kinder. Die Frau dachte aber, daß es nicht richtig sein könne, dass sie so viele geworden waren, und verwandelte sich in eine Kuh, um sich zu verstecken. Doch ihr Mann wurde zum Stier, und aus ihnen ging alles Vieh der Welt hervor. Die Frau verwandelte sich in viele andere Tiere, doch immer fand ihr Mann sie, und so wurden alle Tiere der Welt geschaffen. Das Eine wurde zu Allem.

Am Anfang gab es nichts außer dem Einen. Es dachte die tiefsinnigen Gedanken der Ewigkeit. Als ihm klar wurde, daß es ganz alleine war, fühlte es sich einsam und traurig. Da teilte es sich in zwei Teile. Dunkelheit und Licht, Meer und Himmel, Berg und Tal entstanden, auch der erste Mann und die erste Frau. Sie fühlten die Gemeinsamkeit der Liebe und hatten viele Kinder. Die Frau dachte aber, daß es nicht richtig sein könne, dass sie so viele geworden waren, und verwandelte sich in eine Kuh, um sich zu verstecken. Doch ihr Mann wurde zum Stier, und aus ihnen ging alles Vieh der Welt hervor. Die Frau verwandelte sich in viele andere Tiere, doch immer fand ihr Mann sie, und so wurden alle Tiere der Welt geschaffen. Das Eine wurde zu Allem.

Am Anfang gab es nichts außer dem Einen. Es dachte die tiefsinnigen Gedanken der Ewigkeit. Als ihm klar wurde, daß es ganz alleine war, fühlte es sich einsam und traurig. Da teilte es sich in zwei Teile. Dunkelheit und Licht, Meer und Himmel, Berg und Tal entstanden, auch der erste Mann und die erste Frau. Sie fühlten die Gemeinsamkeit der Liebe und hatten viele Kinder. Die Frau dachte aber, daß es nicht richtig sein könne, dass sie so viele geworden waren, und verwandelte sich in eine Kuh, um sich zu verstecken. Doch ihr Mann wurde zum Stier, und aus ihnen ging alles Vieh der Welt hervor. Die Frau verwandelte sich in viele andere Tiere, doch immer fand ihr Mann sie, und so wurden alle Tiere der Welt geschaffen. Das Eine wurde zu Allem.

Am Anfang gab es nichts außer dem Einen. Es dachte die tiefsinnigen Gedanken der Ewigkeit. Als ihm klar wurde, daß es ganz alleine war, fühlte es sich einsam und traurig. Da teilte es sich in zwei Teile. Dunkelheit und Licht, Meer und Himmel, Berg und Tal entstanden, auch der erste Mann und die erste Frau. Sie fühlten die Gemeinsamkeit der Liebe und hatten viele Kinder. Die Frau dachte aber, daß es nicht richtig sein könne, dass sie so viele geworden waren, und verwandelte sich in eine Kuh, um sich zu verstecken. Doch ihr Mann wurde zum Stier, und aus ihnen ging alles Vieh der Welt hervor. Die Frau verwandelte sich in viele andere Tiere, doch immer fand ihr Mann sie, und so wurden alle Tiere der Welt geschaffen. Das Eine wurde zu Allem.